Avec Juliette Roche, l’insolite, Besançon sort de l’oubli une incroyable peintre et écrivaine, dans une rétrospective à couper le souffle.

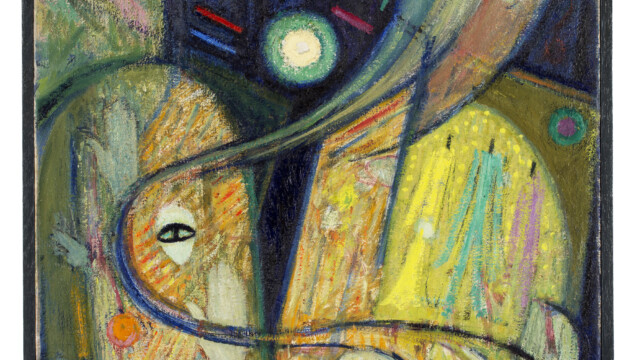

On a tôt fait de croire que l’ombre de Jean Cocteau, filleul de son père, a ouvert en grand les portes du foisonnant milieu artistique parisien du début du XXe siècle à la jeune Juliette Roche (1884-1980). Avec pour maîtres Paul Sérusier et Maurice Denis, elle se lie d’amitié avec les Nabis et Félix Vallotton, dont elle partage l’amour du symbolisme et des formes simples. Le Cubisme la saisit et l’irruption de la Première Guerre mondiale la pousse à l’exode new-yorkais avec son futur époux, Albert Gleizes, où ils fréquentent Duchamp. Elle y participe activement au mouvement Dada. Ainsi sa nature morte au Hachoir (1917) reflète-t-elle une image décentrée du sanglant conflit, éclatant de pacifisme. L’éclectisme de ses goûts se dévoile dans un empilement de Masques (1912-1914) où se superposent figures de Pierrot et visages asiatiques, précolombiens ou africains dans une composition étouffante, presque angoissante. La géométrie des formes, toutes en courbes et contrecourbes chatoyantes de l’Étude pour “Sur les ramblas” (1916) voit se répondre éventails et robes plissées de passantes élégantes. La même année, sa Nature morte au porron, vase aux pointes menaçantes d’oursin dessinant comme un oiseau symboliste, est entouré, en échos, de motifs ornementaux. La fleur en son sein a des airs de broche en tissus superposés de triangles et autres quadrilatères allongés.

Pièces maîtresses

Parmi les grandes œuvres de Juliette Roche, la monumentale toile Sans titre, dit Amercan Picnic (1918) propose, malgré son inachèvement, une relecture joyeuse et inspirée de La Danse de Matisse dans laquelle se télescopent des problématiques d’une universalité confondante pour l’époque : entre âge d’or, sexualité, melting-pot ethnique et trouble dans le genre, cette composition de quatre mètres de long retraverse l’Histoire de l’Art. Vivacité des couleurs pour un espace utopique, sorte de jardin d’Éden dont le traitement d’une clarté éclatante voisinant avec l’ombre ténue rappelle un certain Paul Gauguin. L’influence des Nabis est toujours là avec ses strates de formes faisant des arbres des champignons géants parmi lesquels errent d’inoffensifs félins. Au milieu, ce qui ressemble avant l’heure à un mobile de Calder, si ce n’est un paon abstrait aux motifs tirés de céramiques navajos et hopis, en bordure d’un Déjeuner sur l’herbe, dans le plus simple appareil, pour trois femmes à la couleur de peau disparate. Quant aux danseurs androgynes, tirant de l’orange au rouge lumineux, ils virevoltent dans un mouvement fluide des plus entraînant. Pas un mâle n’y apparaît, mais la peintre, qui s’est représentée avec une amie dans le coin gauche du bas de la toile, nous regarde franchement, assumant pleinement la liberté picturale et thématique de sa rêverie primitive. Vers 1930, elle compose Adam et Ève dont les teintes n’ont rien à envier à Odilon Redon. Ève semble trôner en son centre, dominant animaux et homme couleur d’ébène, dans un somptueux florilège de flore et de faune entremêlées.

Au Musée des Beaux-Arts et d’Archéologie (Besançon), jusqu’au 19 septembre

mbaa.besancon.fr