Des premières esquisses aux premiers succès, Devenir Courbet fait la lumière sur les origines du chef de file du réalisme.

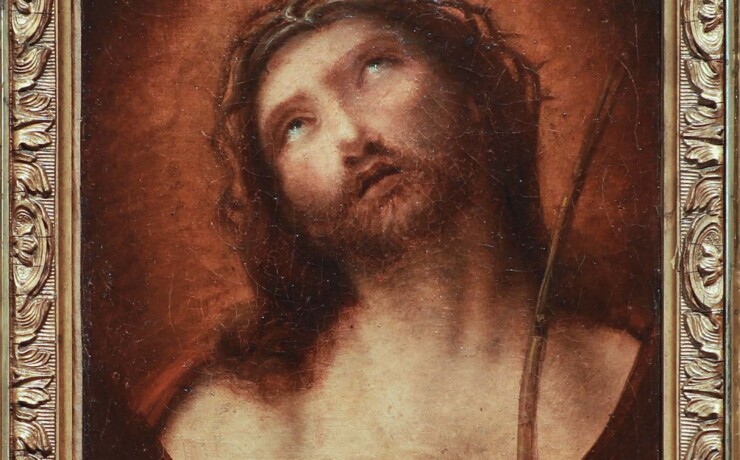

Tout au long de sa vie, Gustave Courbet (1819-1877) s’est inlassablement raconté à ses contemporains à travers son oeuvre, façonnant lui-même son image : celle d’un modeste Comtois, génie autodidacte. Donnant à voir le prélude de sa carrière, l’exposition interroge ce récit idéalisé. Si le maître d’Ornans incarne aujourd’hui l’iconoclasme du réalisme, de sa peinture juvénile transparaît tout l’esprit de son siècle. Au commencement, il y a le Doubs. Fils de bonne famille, le jeune Gustave se présente comme un « homme des montagnes », jouant des clichés associés à la ruralité. Au-delà du mythe du peintre-paysan, il porte en lui l’empreinte de « [s]on pays », immortalisant au sortir de l’adolescence les paysages qui l’entourent (Le Pont de Nahin, vers 1837). Sûr de son talent, il quitte son Éden pour Paris dès 1839 afin d’y « poursuivre [s]a destinée ». Loin du rustre débarqué à la capitale, le vingtenaire s’acclimate aisément avec l’appui des membres de sa famille, établis en ville. Visiteur assidu des musées du Louvre et du Luxembourg, celui qui affirmera en 1851 « n’avoir eu [que lui-même] comme maître » se perfectionne en copiant Le Guerchin (1591-1666) ou Le Guide (1575-1642). Au gré de ses villégiatures entre Paris, Ornans et la Normandie, il se constitue également un répertoire de motifs et d’impressions. Sa production, variée et disparate, reflète une quête stylistique laborieuse. L’artiste remanie et postdate ses toiles et dessins, s’inventant une genèse plus flatteuse. Les oeuvres de cette période laissent toutefois entrevoir le travail d’un débutant s’inscrivant dans une logique de filiation et non de rupture, comme en témoigne Le Passage du gué (vers 1843), reprise de l’illustration de Paul et Virginie imaginée par le romantique Tony Johannot (1803-1852).

C’est en assumant un art plus personnel que le natif d’Ornans trouve son style. Sur les conseils de son aîné Auguste Hesse (1795-1869), il s’attache à trouver « un beau rang parmi les peintres » en épousant la grandiloquence de son temps. Ses progrès sont fulgurants, comme l’illustre l’ambitieux Loth et ses filles (1844), présenté pour être exposé au Salon*. Un portrait de l’artiste (dit Courbet au chien noir, entre 1842 et 1844) lui en ouvre finalement les portes en 1844, lui faisant prendre conscience de la valeur de ce genre pictural. Peint à la même période, le célèbre Désespéré (entre 1843 et 1845) cristallise l’aboutissement esthétique de ses débuts. Embrassant le romantisme, il gravite ensuite autour du culte du moi, explorant les émois du jeune âge (Les Amants dans la campagne, 1844). D’autoportrait en autoportrait, le « Narcisse paysan », comme le surnommait le critique d’art Pierre Courthion, forge autant sa légende personnelle qu’il s’affirme artistiquement, posant les jalons d’un corpus pictural marqué par son individualité.

Au Musée Courbet (Ornans) jusqu’au 20 avril

* Salon de peinture et de sculpture, manifestation artistique se déroulant à Paris de la fin du XVIIe à 1880