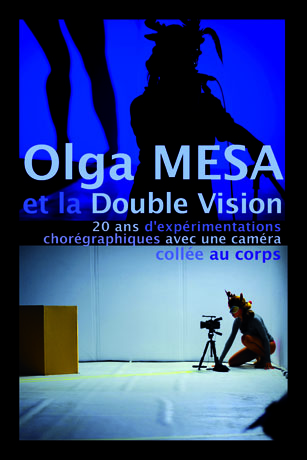

La Danse et son Double

Entre la sortie d’un livre et la création de la version scénique de son projet chorégra-filmique LabOfilm – La Lamentation de Blanche-Neige, la performeuse et chorégraphe espagnole Olga Mesa, installée depuis de nombreuses années à Strasbourg, signe un retour de poids. Rencontre avec une danseuse, la caméra chevillée au corps.

2012 était l’année des vingt ans de votre compagnie. Quel regard portez-vous sur votre parcours ?

Je vois beaucoup plus de choses que ce que j’imaginais. En tant qu’artiste, nous sommes toujours dans la projection vers le futur et l’on n’a pas conscience de la pertinence de ce que l’on a vécu. J’observe une cohérence dans mon expérimentation du corps au sein des arts vivants mais aussi des moments de grande fragilité que seul le temps et la distance me révèlent.

Qu’est-ce qui a le plus changé dans votre approche de la performance ?

Le temps entraîne une amplification de la conscience. Jeune, on fait les choses dans l’intuition, la force du désir. Avec l’expérience, on commence à se voir avec une focale plus large, à avoir conscience de l’inscription de son travail dans le monde qui l’entoure.

Comment avez-vous traversé la Movida, à Madrid, dans les années 1980 ?

Comment avez-vous traversé la Movida, à Madrid, dans les années 1980 ?

J’ai une formation classique. Mais entre 1982 et 1984, j’ai joué dans une comédie musicale, entourée de tous les gens de la Movida, des actrices d’Almodovar, des auteurs… Nous avions tout à faire, à découvrir et à vivre suite à la fin de la dictature franquiste. C’était une explosion de fêtes, de libertés et de sentiments, une grande libération artistique et une ouverture de tous les champs après une chape de plomb de 40 ans. Les gens expérimentaient les drogues, le sexe, le danger, fascinés par l’exploration des sens. J’en ai été protégée par ma vocation pour la danse, ma discipline très forte et un training classique quotidien jusqu’à mes 28 ans. Je vivais alors avec La Ribot, nous faisions la fête mais nous avions un but avec la danse.

Dans le livre à paraître, Olga Mesa et la Double Vision, vous dites que votre génération a manqué de maîtres…

En 1986, j’ai commencé à travailler avec la Bocanada Danza[1. Une des premières compagnies indépendantes de danse contemporaine en Espagne] dirigée par La Ribot et Blanca Calvo. Nous recherchions un langage du corps mais nos références étaient lointaines, voire inexistantes. On devait tout inventer, de manière naïve. Nous voulions trouver plus de vie dans la danse contemporaine pour parler de ce qui nous entourait. Nous questionnions le rapport de la relation danseur / chorégraphe sans rien inventer puisque la danse post-moderne américaine, depuis Merce Cunningham, avait déjà exploré ces questions. Des festivals se sont créés, des compagnies françaises invitées et l’on a commencé à voir les corps qui tombent par terre ! Pina Bausch n’est venue qu’à la fin des années 1980.

Depuis votre première utilisation de la vidéo dans le désert d’Arizona pour un solo en 1992, elle ne vous a plus quitté. Une expérience fondatrice ?

J’ai passé trois ans à New York grâce à une bourse et j’avais rencontré un cinéaste catalan qui avait travaillé dans le désert Mojave au Sud de la Californie. On m’a proposé un budget pour faire ce que je voulais à Madrid Capitale européenne de la Culture. Commençant à écrire, la question du paysage dans lequel je voyais mon corps s’est posée. Le désert était pour moi un espace dénué de référence, métaphysique. Pas vide, mais fait de bruits, de carcasses comme tombées du ciel, sorties des films de Wim Wenders. Avec la caméra, je formais un duo. Ma manière de la laisser me regarder faisait de moi aussi, une caméra, car j’étais observatrice de tout. Je travaillais le cadre et les points de vue en jouant sur les échelles. La caméra m’a révélé l’architecture du corps à l’intérieur d’une autre architecture. Dans le vide du désert, la caméra le délimitait. Autant d’éléments qui constituent mon travail aujourd’hui encore…

Quelle est la place du rêve en tant que matière première inspiratrice ?

Ma première chorégraphie, pour un concours à Madrid qui m’a permis de partir étudier à New York, est venue d’un rêve en trois parties avec Pina Bausch. Dans la première, un train tourne en boucle, s’arrêtant à la même gare. La seconde me voit descendre près d’un grand bâtiment, comme un théâtre ou un stade olympique avec d’immenses escaliers et une musique au loin. Une personne s’approche lentement de moi, c’est une magnifique aristocrate en talons. Elle lève sa robe, enlève sa culotte et fait caca. Je m’approche pour lui dire que ce n’est pas possible, lui faisant des reproches. Dans la troisième partie, je danse sur un plateau, faisant un mouvement répétitif au sol. Une personne s’approche de loin, comme une apparition. C’est Pina Bausch, une coupe à la main. Arrivée tout proche de moi, elle me lance : « Champagne ? » Tout cela revenait comme une boucle. L’état du corps qui rêve est celui d’un corps abandonné, sans conscience, très libre. La danse qui m’intéresse est intermittente, liée à des impulsions, des fragments. De l’ordre de l’inattendu et de l’involontaire, elle doit questionner la volonté comme un objet de désir.

LabOfilm – La Lamentation de Blanche-Neige est un duo chorégraphique et filmique, sorte d’expérience pour le public dans laquelle deux danseuses avec des caméras performent et tournent un film en direct dont le montage est révélé à la fin… Se pose ainsi la question de ce qu’on a vu, de ce qui s’est vraiment passé, mais aussi de ce qu’on a vécu ensemble, public et performeurs réunis ?

LabOfilm – La Lamentation de Blanche-Neige est un duo chorégraphique et filmique, sorte d’expérience pour le public dans laquelle deux danseuses avec des caméras performent et tournent un film en direct dont le montage est révélé à la fin… Se pose ainsi la question de ce qu’on a vu, de ce qui s’est vraiment passé, mais aussi de ce qu’on a vécu ensemble, public et performeurs réunis ?

Sara Vaz est, avec moi, le second “corps-opérateur” sur le plateau. Nous créons un montage en direct avec trois points de vue synchronisés dans un plan séquence qui constitue un rewind de ce à quoi nous venons d’assister auquel s’ajoutent des choses qu’on n’avait pas vues, qui existaient mais étaient cachées. Le “corps-opérateur” travaille une mécanique de la sensation qui fait de LabOfilm une architecture pour construire une dramaturgie questionnant le regard du spectateur et de l’interprète. C’est vertigineux car nous avons la possibilité d’empiler de nombreuses couches, sans perdre le spectateur en chemin pour l’amener à une question sur la mémoire de la chose vécue. J’en arrive à la conclusion que le corps est là pour échapper au contrôle de l’image. Ce n’est pas l’image dans sa composition qui est importante mais dans son désir d’apparaître, dans l’émergence des choses. Nous sommes dans une pratique de perception simultanée en montant, dansant et étant présent face au public.

03 88 39 23 40 – www.pole-sud.fr

www.halldeschars.eu – www.olgamesa.eu